Маньяк это зло, состоящее из комплексов. Почему для профайлера это важно?

19.11.2025

Дверь камеры закрылась, и он сказал фразу, от которой у следователя пошёл холод по спине: «Сначала я не хотел убивать. Я просто устал всё время чувствовать себя никем».

Комплекс? Да. Очень часто именно он и становится тем самым триггером, который толкает маньяка совершать преступления.

Почему при составлении портрета маньяка так важно понимать его комплексы?

После любых материалов про серийных убийц у многих возникает соблазн спрятаться от правды в удобную мысль: «Они вообще не такие, как мы». Но это не так. Механизмы у всех одни и те же — просто у них они работают без тормозов и без морали.

У нас — ревность, у них — одержимость.

У нас — потребность в признании, у них — тотальный контроль и уничтожение.

То есть разница не в природе, а в том, куда направлена эта энергия и насколько она сильна. Вот здесь и нужен профайлинг. Он помогает увидеть, какая именно психическая боль стала топливом для преступления, и — что особенно важно — как те же самые механизмы проявляются в «обычной» жизни: в семье, в офисе, в отношениях. Потому что корень один, просто форма разная.

Профайлинг занимается не описанием поведения, а его расшифровкой. Он связывает цепочку: поведение - внутренний мотив - источник боли. То есть вместо сухого «он доминировал» профайлер спрашивает:

почему ему было так необходимо доминировать?

что он этим компенсировал?

какой свой комплекс он закрывал властью над жертвой?

И уже из ответа на эти вопросы рождается не просто «страшный портрет», а рабочая версия о личности преступника.

1. Комплекс неполноценности = контроль

В обычной жизни это люди, которые живут в постоянной гонке за идеалом: они тщательно готовят отчёты, исправляют мелочи, боятся критики и зависят от похвалы. Их повседневная защита — перфекционизм и постоянное подтверждение собственной ценности через успехи или признание. Когда комплекс усиливается и теряет сдерживающие механизмы, он меняет одежду: из стремления быть лучше превращается в потребность быть выше всех. Тогда «быть меньше» воспринимается как смертельная угроза, а любая демонстрация чужого превосходства — как вызов. В поведении это проявляется в попытках контролировать, ломать и унижать тех, кто напоминает о собственной уязвимости.

Профайлер видит за внешней жестокостью не просто агрессию, а человека, всю жизнь доказывающего себе право на существование; жертвы часто — те, кто символизирует недоступность, красоту или успех, то есть то, чего он сам лишён.

2. Комплекс отвергнутости = навязчивое удержание

В бытовом варианте это ревность, постоянные проверки, привычка интерпретировать любой промах как предательство: «ты не написал — ты меня бросил», «докажи, что любишь». Эти люди живут в постоянном страхе потери, и их поведение направлено на то, чтобы постоянно подтверждать привязанность партнёра. В патологии страх потери принимает форму навязчивого удержания: если человек не может сохранить объект привязанности обычными способами — он стремится лишить его свободы или автономии, чтобы окончательно исключить риск ухода.

Профайлер смотрит на виктимологию — кого выбирает преступник и при каких обстоятельствах: часто это люди, которым легче уйти, — значит, корень в страхе потерять контроль и близость.

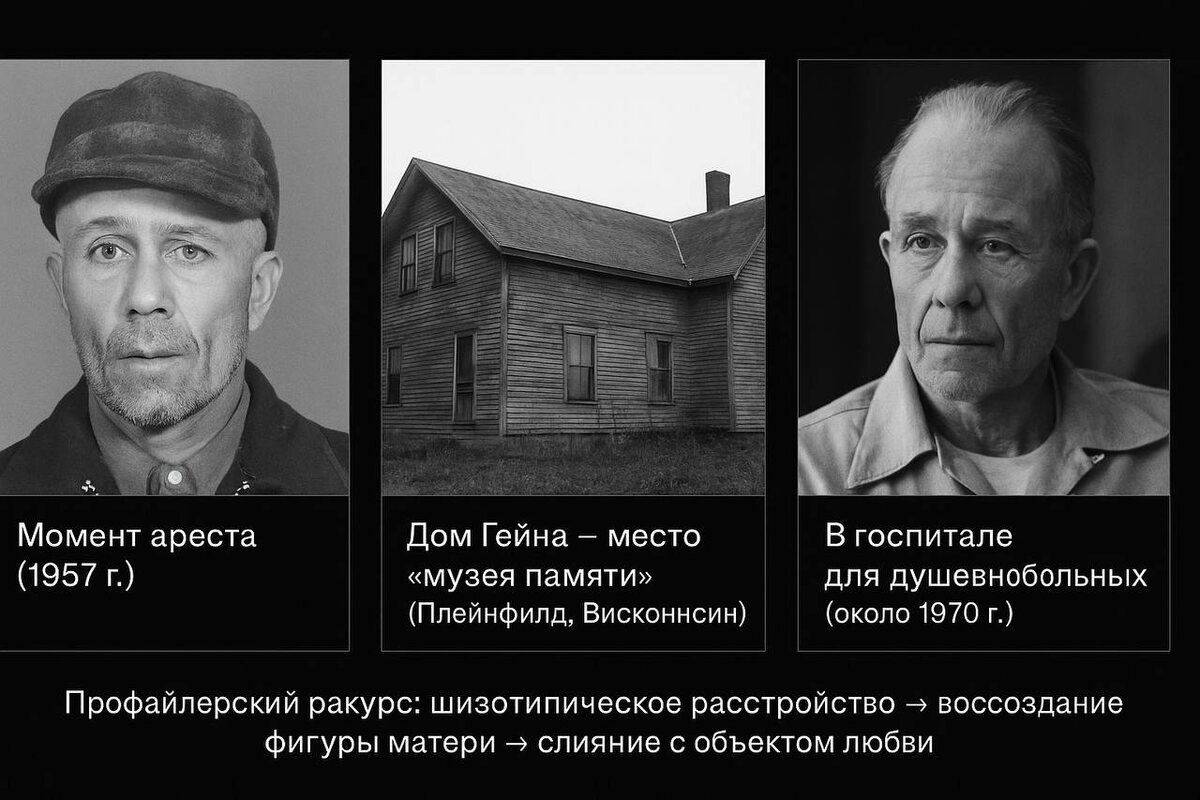

3. «Мама, не уходи» = слияние и агрессия

Многие преступники имели в детстве сложные отношения с фигурой матери: жёсткость, гиперконтроль, холод или наоборот патологическая опека. В обычной жизни это даёт человеку зависимость от одобрения, страх ответственности и нежелание взрослеть — он ищет «замену маме» в партнёрах, коллегах, друзьях.

В девиантном развитии этот страх перерастает в стремление к полному присвоению другого: человек пытается стереть границы, взять под контроль личное пространство и личность жертвы — до уровня присвоения одежды, образа, иногда буквального владения.

Профайлер видит здесь отсутствие границ: не «безумие», а патологическую потребность вернуть утраченную эмоциональную привязку любыми средствами, в том числе насилием.

4. Комплекс превосходства = «право решать»

В мягкой форме это выражается как нарциссизм: человек требует возвеличивания, стремится к статусу, болезненно реагирует на критику. Но если нарциссизм сочетается с агрессивной идеологией и отсутствием эмпатии, он переходит в игру «я — судья»: кто достоин жить, а кто — нет.

В таких случаях профайлер ищет признаки «игры в бога»: выбор жертв по моральным или идеологическим критериям, послания с миссионерскими мотивами, демонстративное обесценивание жертв. Это не просто жажда власти — это попытка легитимировать своё превосходство ценностно и насильственно.

5. Комплекс вины = самонаказание через других

Чувство вины в обычной форме проявляется как самокритика, склонность к компенсациям, самоограничению. Но когда вина перерастает в болезненную гипертрофию и сопровождается жесткими нормами морали, она может трансформироваться в потребность «исправлять» мир через наказание.

Некоторые преступники выбирают жертв, которых они считают «греховными» или «распущенными», и реализуют через насилие сценарий очищения — тем самым проецируя собственное чувство вины наружу. Профайлер обращает внимание на моральную лексику, ритуалы «очищения» и подбор жертв: всё это указывает на то, что мотив не чисто утилитарен, а пронизан внутренней попыткой компенсировать или искупить собственный внутренний дефект.

Зачем это всё знать обычному человеку? И почему я так подробно об этом здесь говорю?

Потому что ответ очень простой — чтобы понимать себя и других.

Профайлинг — это не только про маньяков и громкие расследования. Это удобная линза, через которую хорошо видно, почему люди ведут себя так, как ведут: один всё контролирует, другой прячется и избегает, третий всем угождает и боится отказать.

Эти же механизмы работают в офисе, в семье, в паре — просто у кого-то они под контролем, а у кого-то начинают управлять всей жизнью.

Истории с маньяками здесь нужны не ради “жести”, а потому что на них эти процессы видны ярче всего: там боль полностью задавила эмпатию — и мы можем наглядно увидеть, как один и тот же внутренний механизм доходит до предела.

Когда ты понимаешь, какая эмоция управляет поведением, ты можешь:

выстроить переговоры с нужным результатом;

подобрать к человеку подход, который не ломает, а раскрывает;

вовремя увидеть тревожные сигналы — в партнёре, сотруднике, ребёнке, в себе.

Это знание даёт свободу: не реагировать на поведение, а понимать его. Видеть за раздражением — страх, за контролем — уязвимость, за холодом — боль. И решать, как взаимодействовать — с уважением к границам и здравому смыслу.